近日,浙江理工大学药用植物研究团队联合上海辰山植物园、中国中医科学院中药资源中心、浙江寿仙谷植物药研究院、浙江省农科院等单位在Horticulture Research(IF=7.29, Q1) 在线发表题为Unveiling the spatial distribution and molecular mechanisms of terpenoids biosynthesis in salvia miltiorrhiza and S. grandifolia using multi-omics and DESI-MSI的研究论文,浙江理工大学在校研究生夏杰和娄港归为共同第一作者,梁宗锁教授/杨东风教授/张晓丹副教授以及上海辰山植物科学研究中心魏宇昆高级工程师为该论文的共同通讯作者。该研究通过多组学分析、空间代谢组学和质谱成像技术(DESI-MSI)结合,揭示了丹参和大叶鼠尾草根和叶组织中主要萜类代谢产物的空间分布差异及其形成的分子机制。

丹参是唇形科、鼠尾草属多年生直立草本植物,富含丰富的二萜类化合物,临床制剂有复方丹参滴丸、丹红注射液、丹参酮IIA磺酸钠注射液、复方丹参片、注射用丹参多酚酸等,主要用于心脑血管疾病的治疗,具有重要的经济和药用价值。大叶鼠尾草是中国特有的多年生植物,在四川和云南常被用作丹参的替代品。其亲脂性成分与丹参相似,主要为二萜类化合物,但大叶鼠尾草中某些二萜类化合物的骨架结构与丹参中的丹参酮类化合物不同。

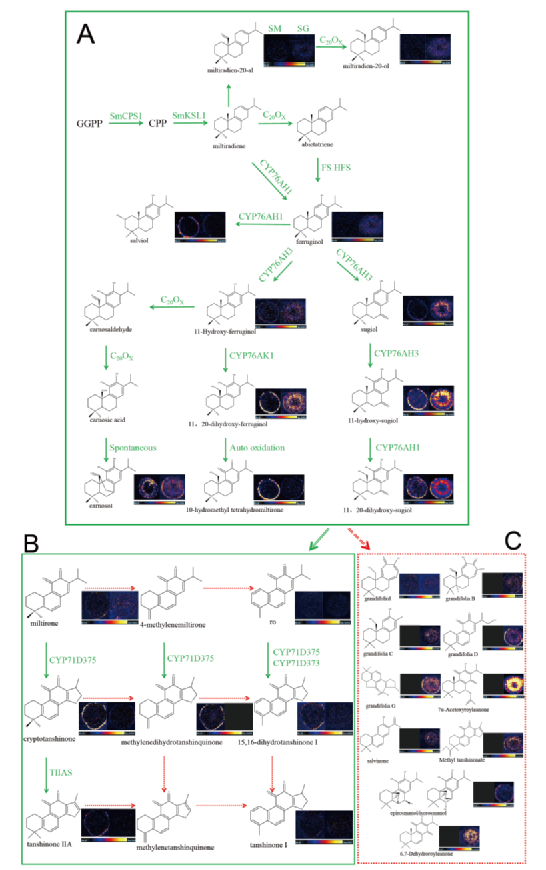

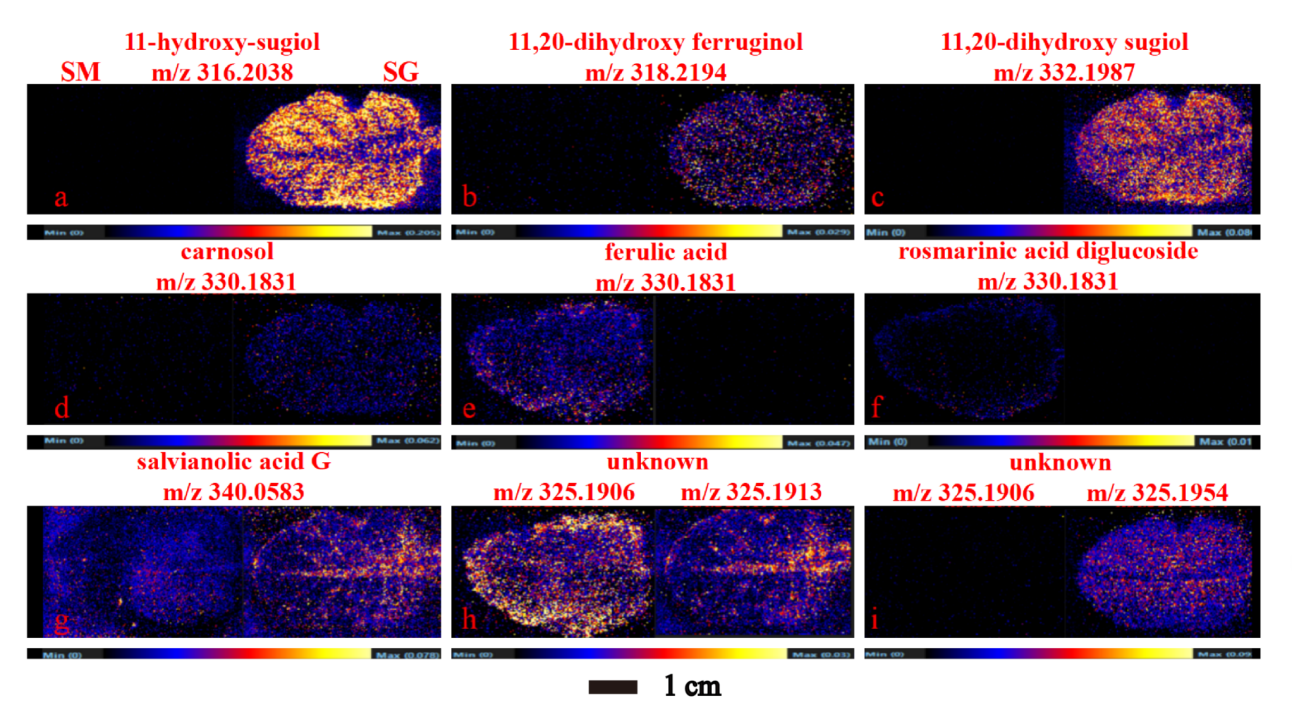

研究结果表明,丹参中的二萜类物质主要是含有呋喃或二氢呋喃D环的阿比特烷型二萜醌,主要分布在根部的皮层中,如丹参酮和丹参酮IIA。而大叶鼠尾草中的化合物主要是含有六元或七元C环的酚类阿比特烷型三环二萜类化合物,广泛分布在根部的皮层和韧皮部,如11-羟基-柳杉酚、11,20-二羟基-柳杉酚和11,20-二羟基-铁杉醇。值得注意的是,在两种植物中均发现了丹参酮生物合成途径的上游中间代谢产物,表明丹参酮生物合成途径在两种植物中都是活跃的,大叶鼠尾草主要富集丹参酮生物合成途径上游的中间代谢产物,而丹参主要含有下游途径的终产物。然而,当丹参酮呋喃D环形成时,两种植物代谢途径分歧明显发生。

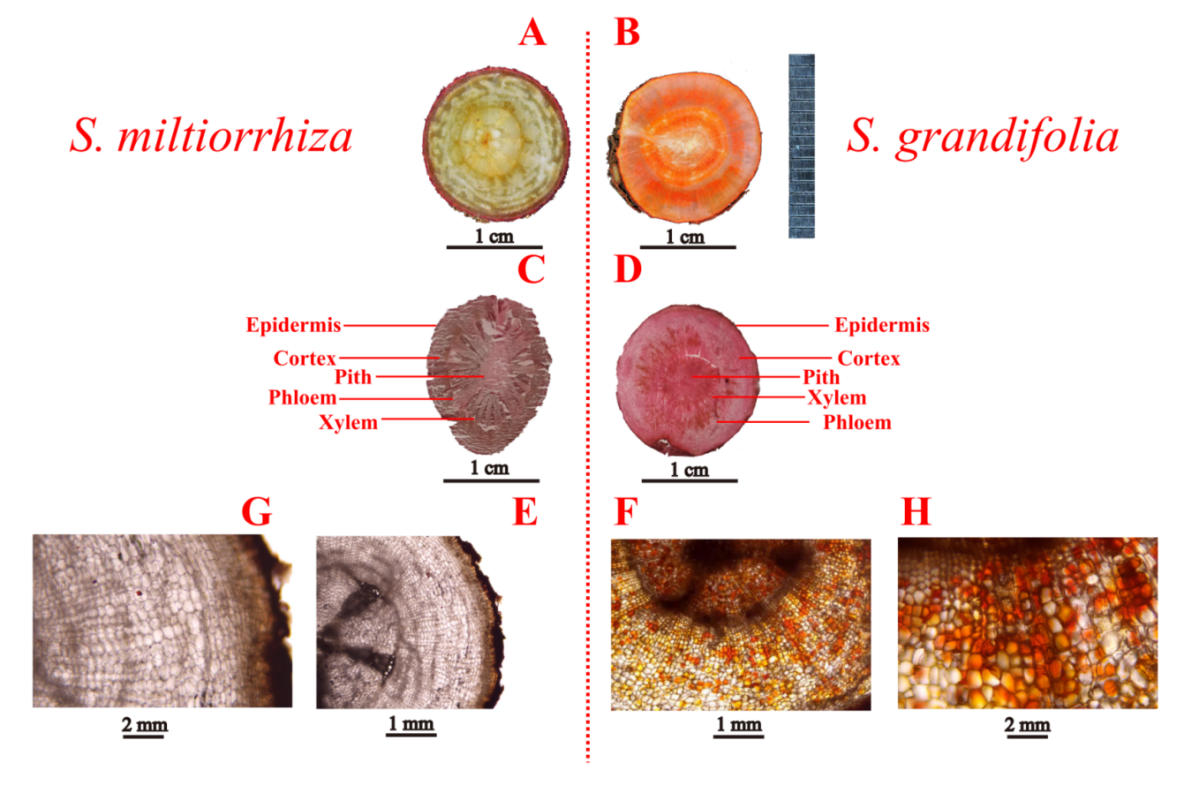

Primary structure of S. miltiorrhiza and S. grandifolia roots. Cross-sectional optical images of S. miltiorrhiza and S. grandifolia roots

Spatial distribution of diterpenoid biosynthetic pathways in S. miltiorrhiza and S. grandifolia roots.

Imaging of representative metabolites in S. miltiorrhiza and S. grandifolia leaves.

该工作得到了浙江省自然科学基金杰出青年基金(LR21H280002)、浙江省农业新品种选育重大科技专项 (2021C02074)、中央本级重大增减支项目 (2060302) 和国家自然科学基金(81973415)等项目的资助。

通讯作者简介:杨东风,博士,教授,长期从事中药资源与天然产物生物合成机制研究,以丹参为例,揭示了中药有效成分同步积累机制,提出基于有效成分含量比例一致性的三维多组分中药质量评价模式。获得浙江省级领军人才,浙江省院士结对培养青年英才计划,浙江理工大学杰出青年教师培养计划,陕西省优秀博士论文等。兼任:药食同源保健食品开发技术浙江省工程研究中心常务副主任,浙江省植物次生代谢调控重点实验室秘书,中国中药协会中药材检测认证技术专业委员会常务委员,中国中药协会药食同源物质评价与利用专业委员会委员,浙江省植物学会理事,浙江省中医药学会中药资源与鉴定分会常务委员,《中草药》中英文版青年编委等。主持国家自然科学基金3项,省自然基金等其他各类项目10项。发表论文50余篇,其中SCI论文40余篇,授权发明专利15项,参编教材专著4部,获得中国商业联合会科技进步特等奖、浙江省科技进步二等奖、浙江省教学成果一等奖等各项奖励4项。