5月3日,国际知名杂志《Plant Biotechnology Journal》上在线发表了浙江理工大学生命科学与医药学院孙玉强教授团队题为“Function deficiency ofGhOMT1causes anthocyanidins over-accumulation and diversifies fiber colors in cotton (Gossypium hirsutum)”的研究论文。

该论文通过创制一个棉花紫化突变体,解析了突变体GhOMT1基因的功能缺失调控花青素累积的内在机理,结合杂交育种技术提高纤维中原花青素含量,培育出了多种颜色的彩色棉新品系,并在此基础上提出彩色棉纤维颜色分子改良的育种策略。该团队一直从事棉花生物技术和基因组学研究,通过原生质体融合创制了30余例棉属体细胞杂种,并构建了渐渗系群体;开展了棉花抗旱的逆境生物学和种质资源创新;进行了彩色棉纤维色泽形成机理和分子改良研究,从纤维呈色的生理生化基础,代谢调控网络,关键基因克隆和功能分析,种质资源创制等方面开展棉花遗传育种工作。

棉花是世界性的重要的经济作物,是天然纤维的主要来源,是纺织工业的主导原料。彩色棉纤维成熟时天然具有颜色,可以无需印染直接纺纱成布,提供环保、健康、天然的产品,避免纺织品化学印染带来的环境污染和对人们健康的危害,是纺织产业绿色发展重要的物质基础。目前已知天然彩色棉品种资源全部属于棕色和绿色系列,颜色单调、色牢度及色饱和度不足成为限制彩色棉产业发展的技术瓶颈。其中颜色单调依然是彩色棉遗传改良最难解决和亟需解决的问题,现有彩色棉中几乎没有除棕色、绿色之外的其它颜色的种质资源,用传统的遗传育种手段无法解决目前彩色棉颜色单调的问题。挖掘彩色棉纤维色素物质合成和调控的关键基因,阐明纤维色泽形成机理,通过基因工程获得多种颜色的彩色纤维,是棉花纤维色泽改良的新方向和突破点。

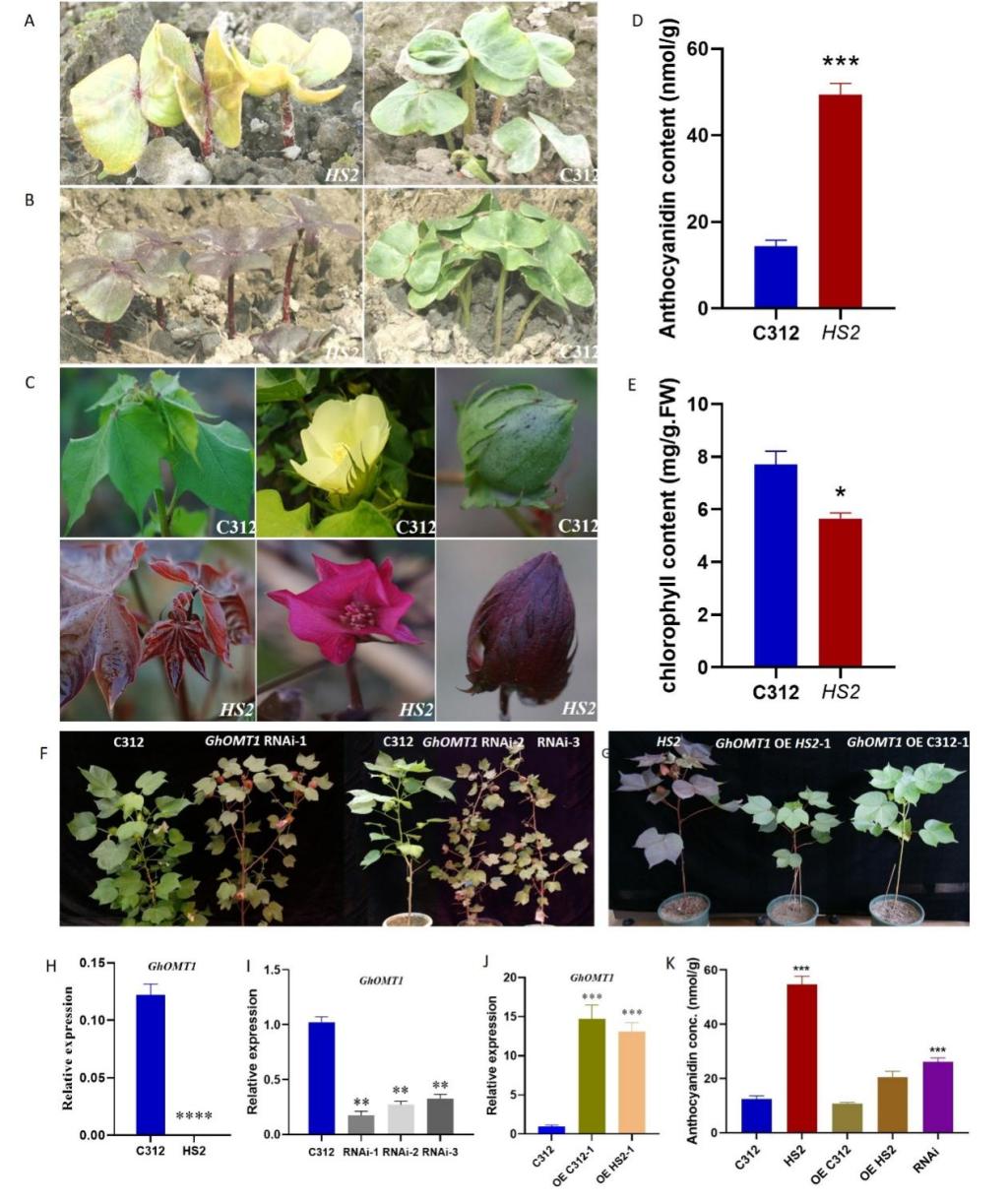

该团队从2010年起利用农杆菌介导的棉花转基因技术,把外源T-DNA导入陆地棉C312中创制棉花突变体,其中一个紫化突变株系HS2从种子萌发到植株衰亡,整个生育期茎、叶、蕾等组织器官都呈紫色,并稳定遗传。利用HS2突变体与C312、YZ1和其它陆地棉品种杂交,杂交F1代全表现为半紫化,在F2代分离群体中可以直接通过植株颜色表型区分纯合、杂合以及野生型单株,即紫化:半紫化:绿色比例为1:2:1,符合孟德尔一对等位基因分离的遗传规律,表明该突变为单位点插入,紫化表型可以作为共显性标记用作杂交后代的选育。通过HPLC和MS/MS-ESI进行花青素含量和成分分析发现,导致植株紫化突变的主要原因是HS2中积累了大量游离态无色花青素、有色花青素及中间产物;并且花青素的组成和含量也发生改变,突变体中花青素种类主要有矢车菊素、飞燕草素和天竺葵色素三种羟基化花青素单体,其含量极显著增加,而另外三种植物中常见的花青素单体,芍药素、矮牵牛素、锦葵素,几乎检测不到。

图1 紫化突变体HS2表型和GhFOMT1基因功能分析

结合T-DNA插入位点侧翼序列分析、RNA干涉及功能互补分析,该研究认为gypsy转座子区域的T-DNA插入引起的GhFOMT1基因的功能缺失是导致这一突变的主要原因。GhFOMT1基因编码植物类黄酮O-甲基转移酶(flavonoid 3-O-methyltransferase),其功能缺失导致花青素甲基化异常,阻止了甲基化花青素(芍药素、矮牵牛素、锦葵素)的合成。进一步对花青素代谢通路中关键基因进行荧光定量PCR分析发现,在紫化突变株系中,花青素代谢通路中绝大部分基因的表达水平相对于野生型C312显著上调,特别是花青素代谢途径中游核心途径关键酶基因GhCHS,GhCHI,GhF3H,GhF3’H,GhF3’5’H,GhDFR,GhLDOX等表达水平显著高于野生型,而上游的公共苯丙烷途径、下游PA修饰和转运等特异途径的关键酶基因变化不显著。研究结果表明,在紫化突变体HS2中,类黄酮代谢通路的中游核心类黄酮-花青素途径的关键酶表达量大幅上调,导致大量游离态花青素累积,呈现紫化性状。甲基化步骤异常可能反馈花青素上游基因表达,导致羟基化的天竺葵色素、矢车菊色素和飞燕草素及上游物质的累积,从而整株呈现紫色突变。

天然彩色棉中次生代谢的苯丙烷和黄烷酮类的衍生物是彩色棉纤维的主要呈色物质,包括花青素或原花青素或苯乙烯酸类物质以及它们衍生物,作为次生代谢产物含量都比较低。紫化突变体HS2在整个生育期都可以产生大量花青素,含量增加、种类改变,为纤维颜色改良提供重要的物质基础。前期研究表明彩色棉棕色纤维由原矢车菊素和原飞燕草素及其衍生物累积纤维腔呈色,主要由于黄酮类化合物代谢酶基因上调表达,特别是花青素还原酶GhANR基因的优势表达,导致棕色纤维中的黄酮类化合物积累明显高于白色棉纤维。HS2突变体从茎、叶到花、铃等器官都呈现紫色,而纤维颜色却没有改变,可能与突变体中GhANR和GhLAR表达水平未显著升高相关,导致纤维中原花青素累积不够,仍然呈现白色。那么HS2能否用于彩色纤维的遗传改良从而使纤维颜色加深甚至呈现新的颜色呢?

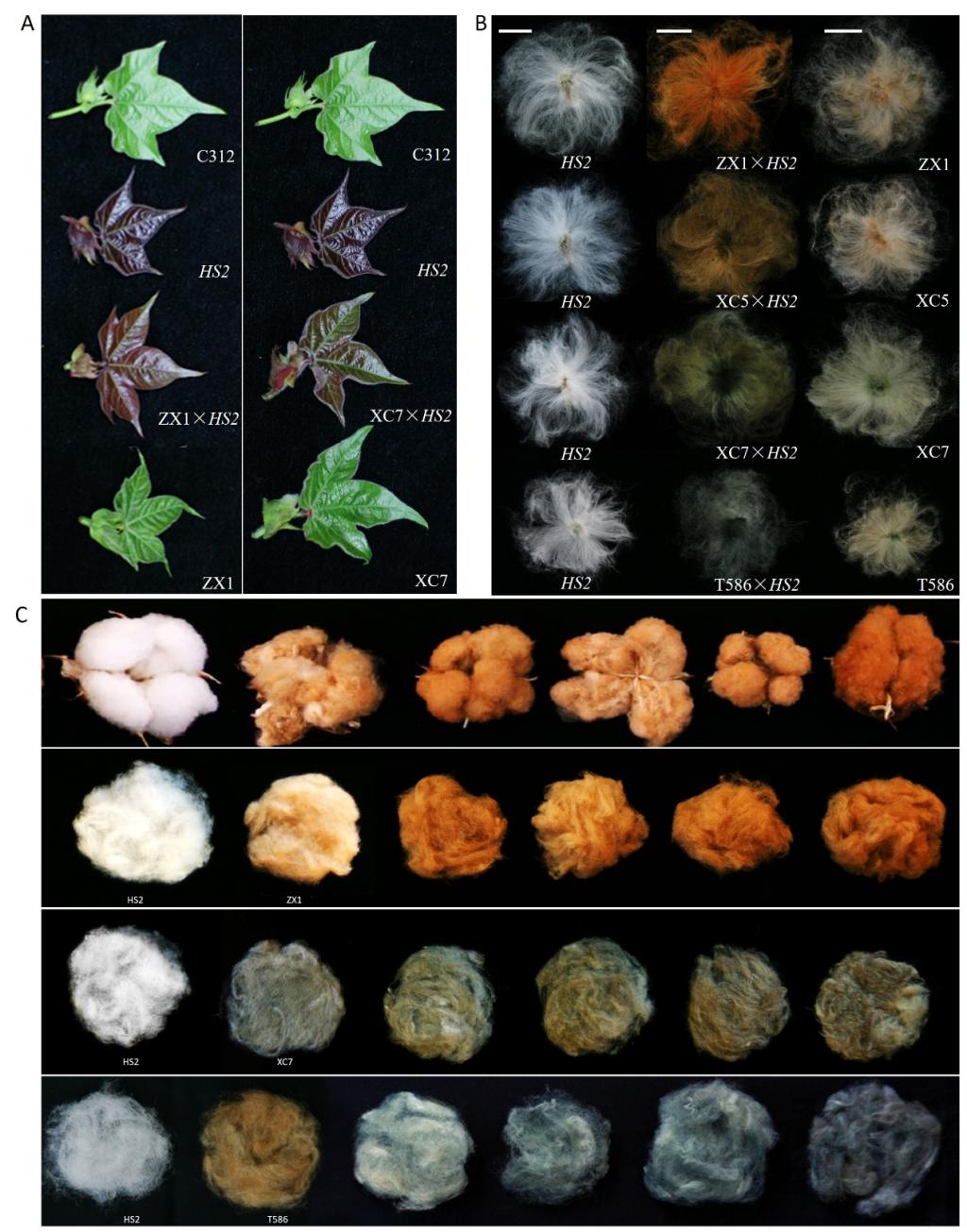

该团队应用HS2进行彩色棉纤维色泽改良工作,从2012年起用HS2分别与9个棕色棉和绿色棉的品种/品系进行正反交,并利用紫化性状、纤维颜色结合分子标记选择稳定的杂交后代株系。通过对不同杂交组合后代和亲本间的荧光定量PCR分析,发现GhLAR和GhANR基因在杂交后代中纤维中表达显著升高,尤其是在棕色系纤维发育的9 DPA至15 DPA。一般认为绿色纤维呈色主要是苯乙烯酸类物质以及它们衍生物,在HS2和绿色棉杂交后代中,在绿色系纤维的3DPA开始,GhLAR高表达持续到12DPA, GhANR高表达持续到15DPA,导致纤维腔内花青素及其衍生物含量与亲本相比显著增加,成熟纤维色泽发生了显著变化。进入花铃期后,叶片中花青素含量显著低于HS2,高于彩色棉亲本,依然呈现浅紫色和紫红色,表明HS2紫化植株中积累的游离态花青素可以通过上调表达的GhLAR 和GhANR大量地进入纤维腔中,用于棕色棉和绿色棉的纤维改良。该研究还表明,紫化突变体累积的大量游离态花青素,除了ANR通路外,也激活或增强LAR通路,导致更多花青素单体和无色花青素在纤维腔内累积和氧化聚合,为纤维色泽的改良提供物质来源。经过连续多代的选育,目前已经获得纤维色泽稳定、颜色显著改变的品系,包括深棕色至咖啡色,绿色、军绿色和深绿色,橙色,还有不同深浅的蓝色系。

图2 紫化突变体HS2、彩色棉亲本及其杂交后代不同纤维颜色品系选育

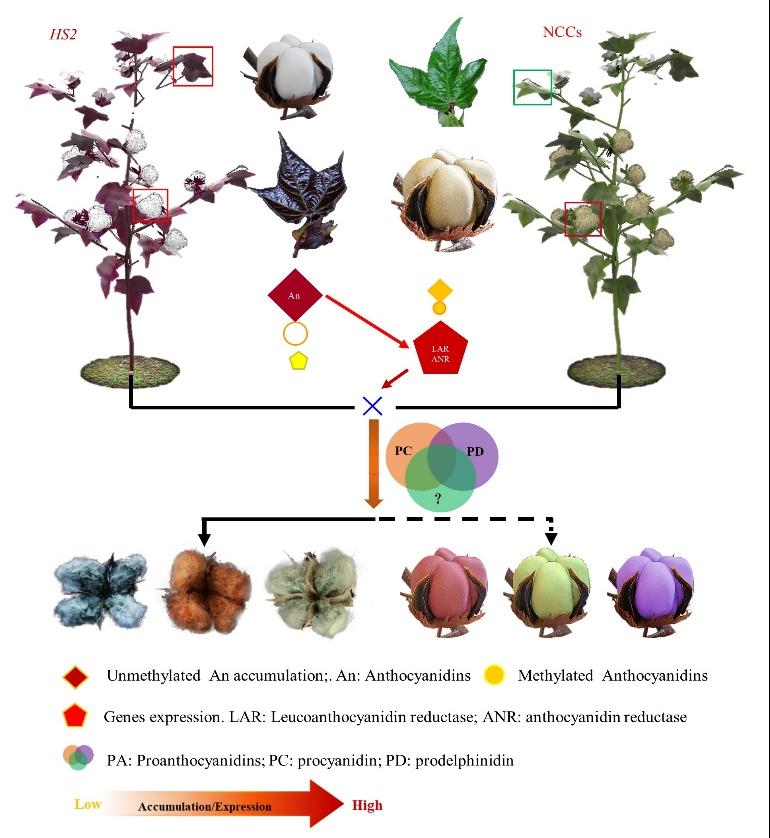

在此研究基础上,该研究团队提出彩色棉纤维颜色分子改良的新策略:在HS2紫化突变体提供大量花青素合成的基础上,通过遗传操纵GhDFR,GhF3’H和GhF3’5’H等基因,改变花青素种类、含量和比例(如“黄色系”天竺葵素,“红色系”矢车菊色素和“蓝色系”飞燕草色素),结合操纵GhANR和GhLAR改变PA的含量和种类,或进一步提高PA聚合度等,从而培育更多颜色的彩色棉。还可以通过调控花青素代谢的转录因子MBW (MYB-bHLH-WDR)等的遗传操作,提高花青素生物合成的结构基因表达,增加花青素、原花青素、苯乙烯酸类物质的累积等。

综上所述,该研究为彩色棉分子改良提供重要的研究材料,创制了大量的彩色棉种质资源和新品系,为彩色棉纤维颜色的进一步改良和新颜色彩色棉的培育提供了新的途径和思路。